こんばんは、オダシ(@OdaCM_T)です。

この記事を書いているの私は、養成課程在籍時に 細胞検査士認定試験を、一回でパスしました。

その後、大学院に進学し、 後輩たちの研究や学習のバックアップを行っています。

学生たちから、こんな要望がありました。

というものです。

前の問題はこちら(2019年度 第52回 総論-20.中間径フィラメントに分類されないものはどれですか)

次の問題はこちら(2019年度 第52回 技術-2.対物レンズについて正しいものはどれですか)(2020.7.29追記)

目次

問題 技術-1【第52回細胞検査士認定試験 一次試験筆記】

1.次のうち正しいものはどれですか。

A.光学顕微鏡ではウイルスの観察が可能である 1. A, B

B.電子顕微鏡の拡大限度は1000倍程度である 2. A, E

C.蛍光顕微鏡は複屈折性のある物質を観察するのに適している 3. B, C

D.蛍光顕微鏡はFISHの判定に用いられる 4. C, D

E.位相差顕微鏡は培養細胞を無染色状態で観察できる 5. D, E

解答は5. D, Eです。

細胞検査士にとって、

顕微鏡は商売道具の一つなので、

基本的な事項は押さえておきたいところです。

本問のポイント

この問題のポイントは「代表的な顕微鏡の種類と特徴」です。

この問題のポイントは「代表的な顕微鏡の種類と特徴」です。

代表的な顕微鏡の種類

一口に顕微鏡といっても種類は多く、

対象検体の種類や視野の明るさ、染色の有無

など標本の特性によって使い分けが必要です。

細胞検査士認定試験対策として

おさえておくべき、

代表的な顕微鏡は

- 光学顕微鏡

- 暗視野顕微鏡

- 位相差顕微鏡

- 蛍光顕微鏡

- 偏光顕微鏡

- 微分干渉顕微鏡

- 共焦点顕微鏡

- 走査型電子顕微鏡

- 透過型電子顕微鏡

の9種類です。

光学顕微鏡全体の特徴は

- 分解能が低い(電子顕微鏡に比べ)

- 最大拡大倍率は1000倍程度

- ウイルスの観察は不可能

普通顕微鏡

特徴:最も一般的な顕微鏡で、照明により視野全体が明るい

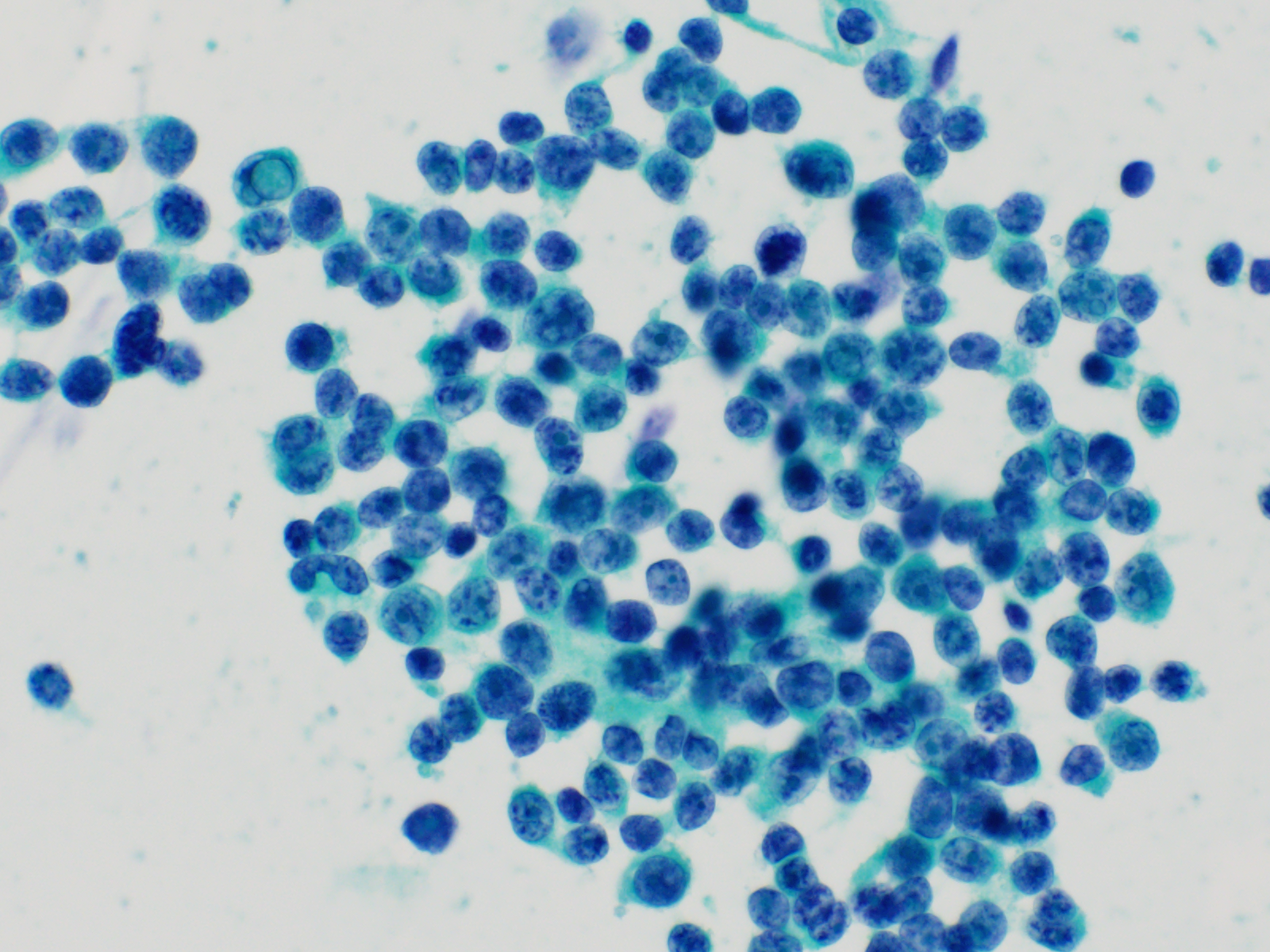

使い道:染色標本の観察

暗視野顕微鏡

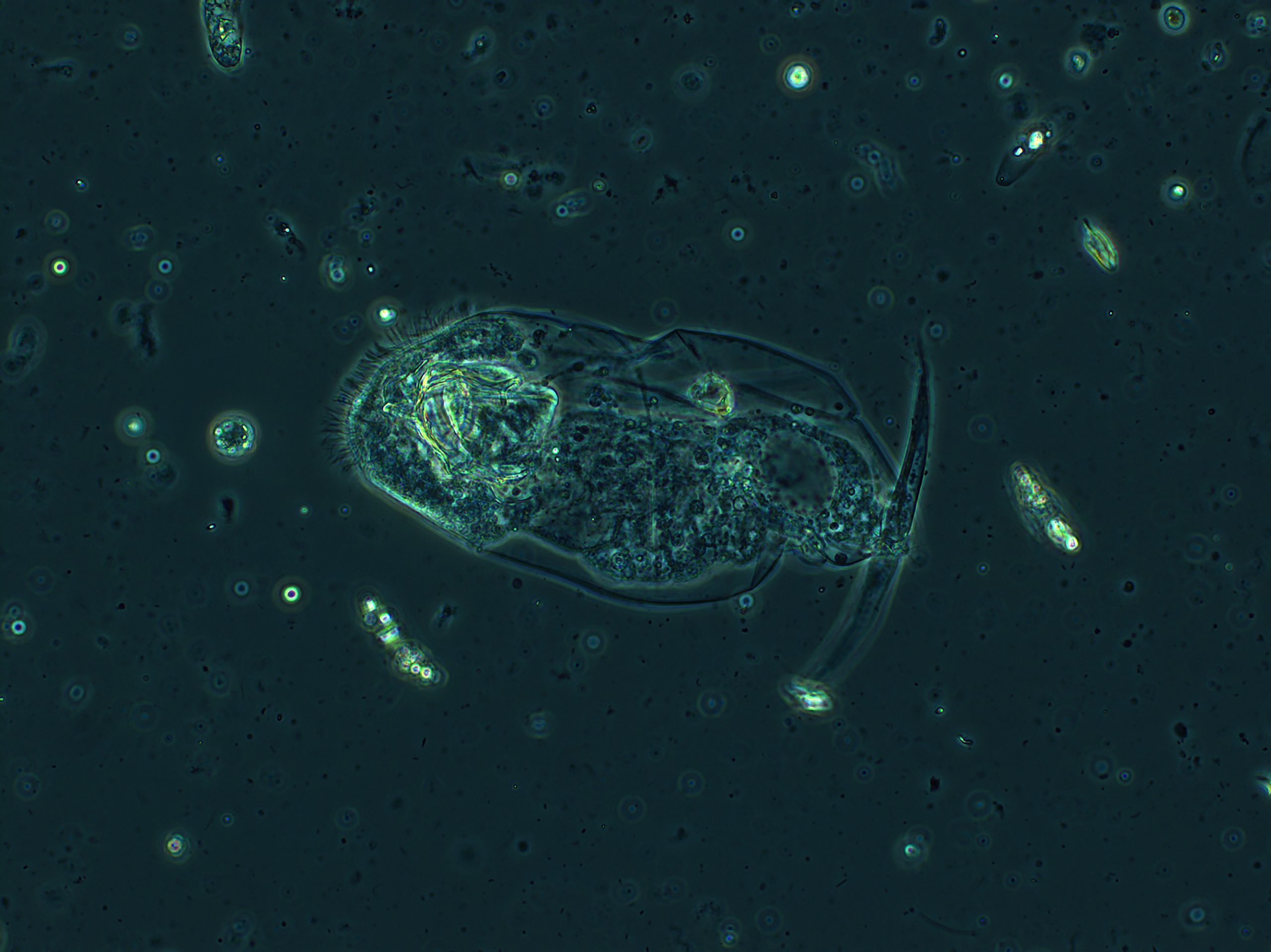

特徴:透明標本を光らせ観察するため、視野全体が暗い

使い道:微生物などの透明標本の観察

位相差顕微鏡

特徴:回折光の光路差を明暗コントラストとして観察できる、ハローが生じる

使い道:培養細胞などの生きている細胞や透明標本の観察

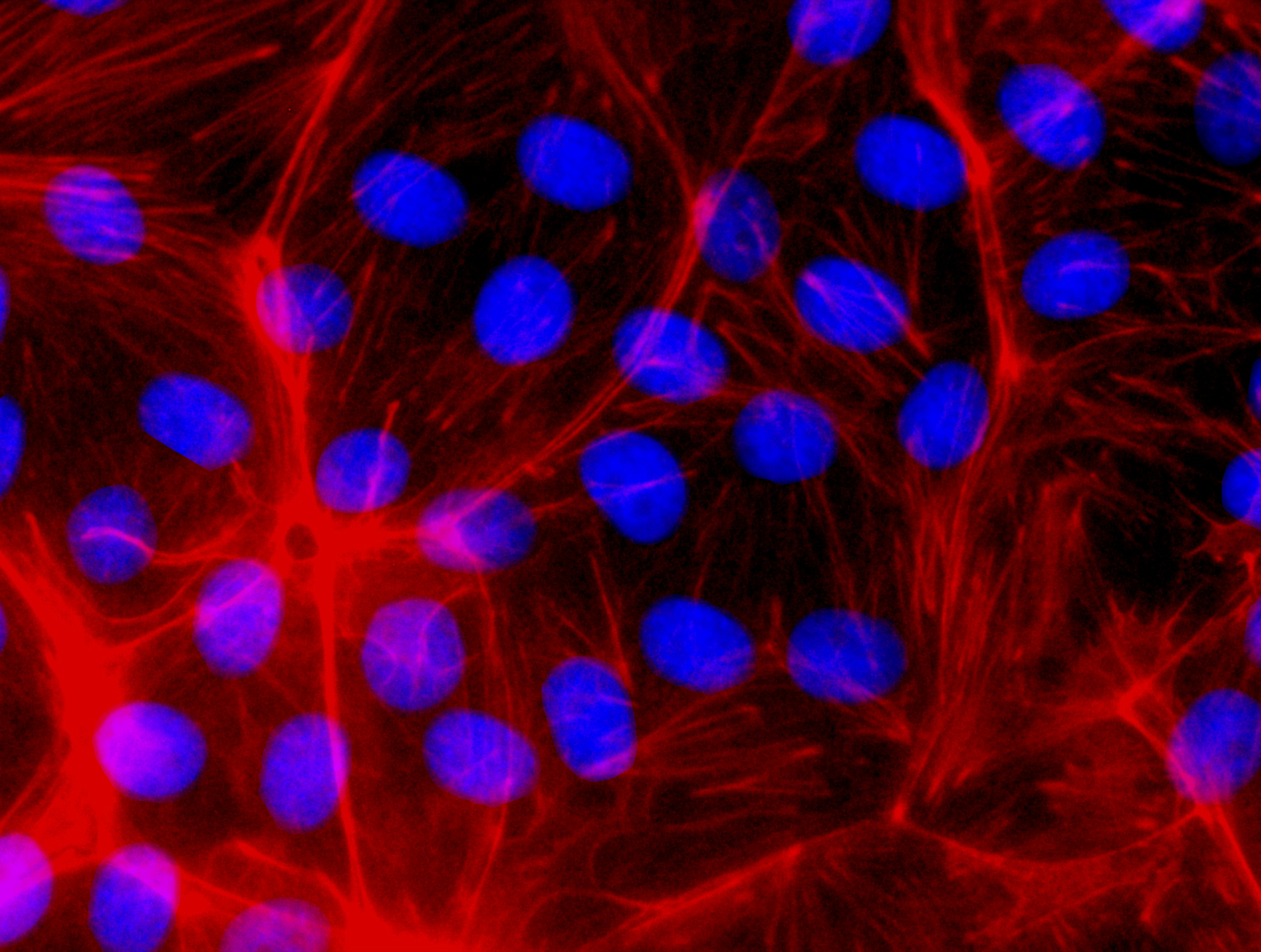

蛍光顕微鏡

特徴:励起光による蛍光や自家蛍光を観察に利用する、検出感度が高い

使い道:蛍光染色標本(FISHなど)、自家蛍光を発する標本

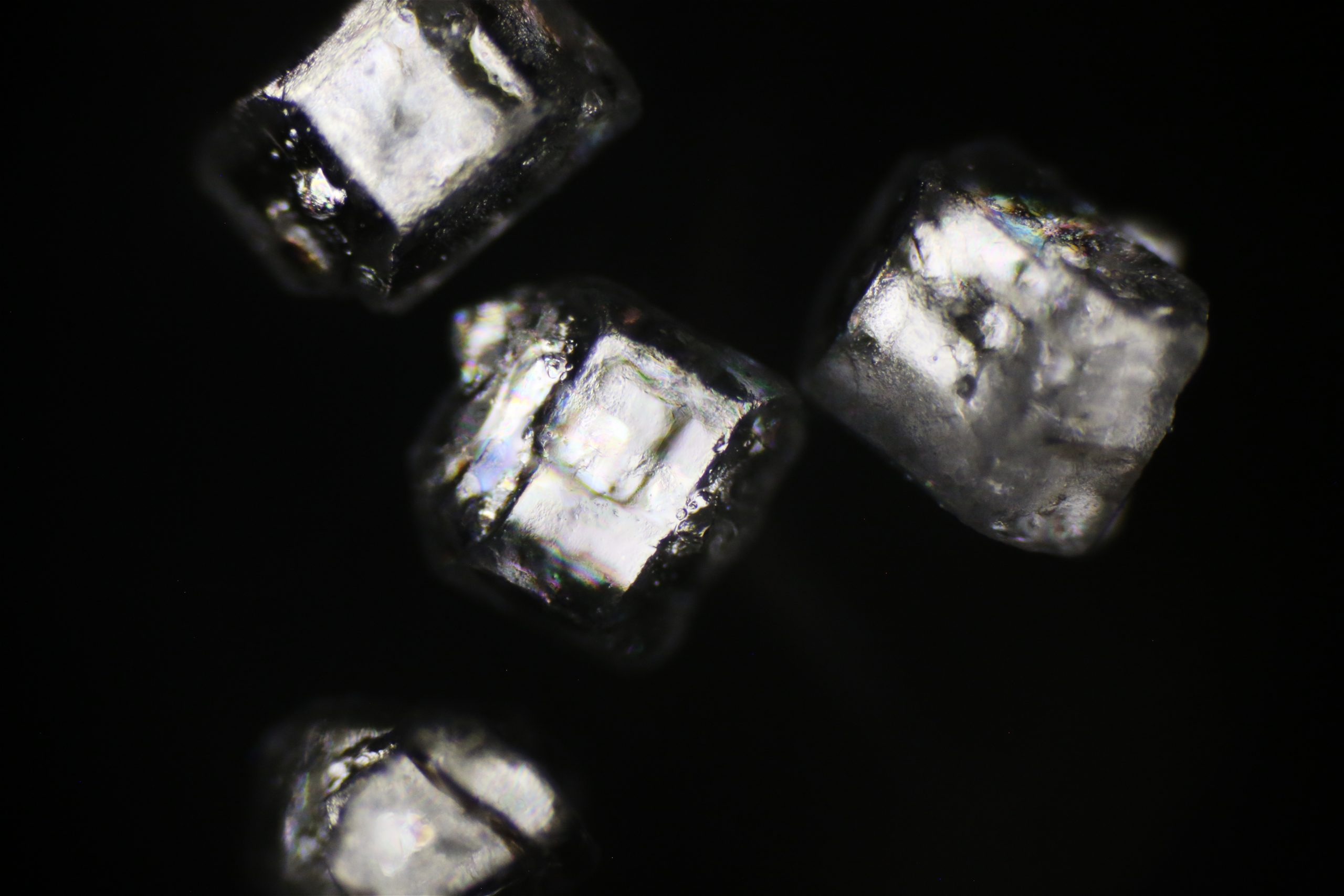

偏光顕微鏡

特徴:複屈折性のある部分を明暗や色調のコントラストとして観察できる

使い道:結晶やアミロイドの観察

微分干渉顕微鏡

特徴:標本内の勾配を明暗や色調のコントラストとして立体的に観察できる

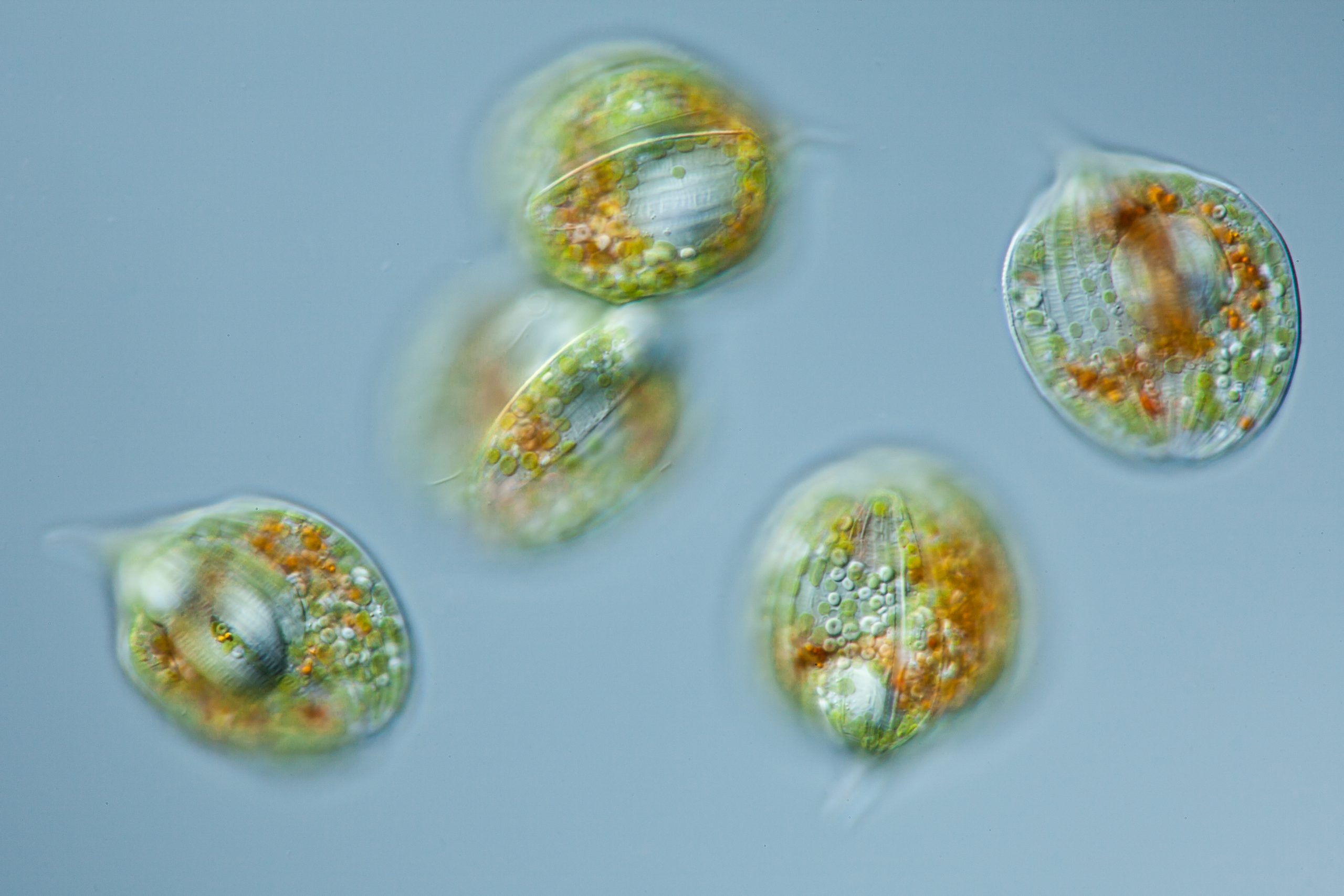

使い道:微生物や金属結晶の観察

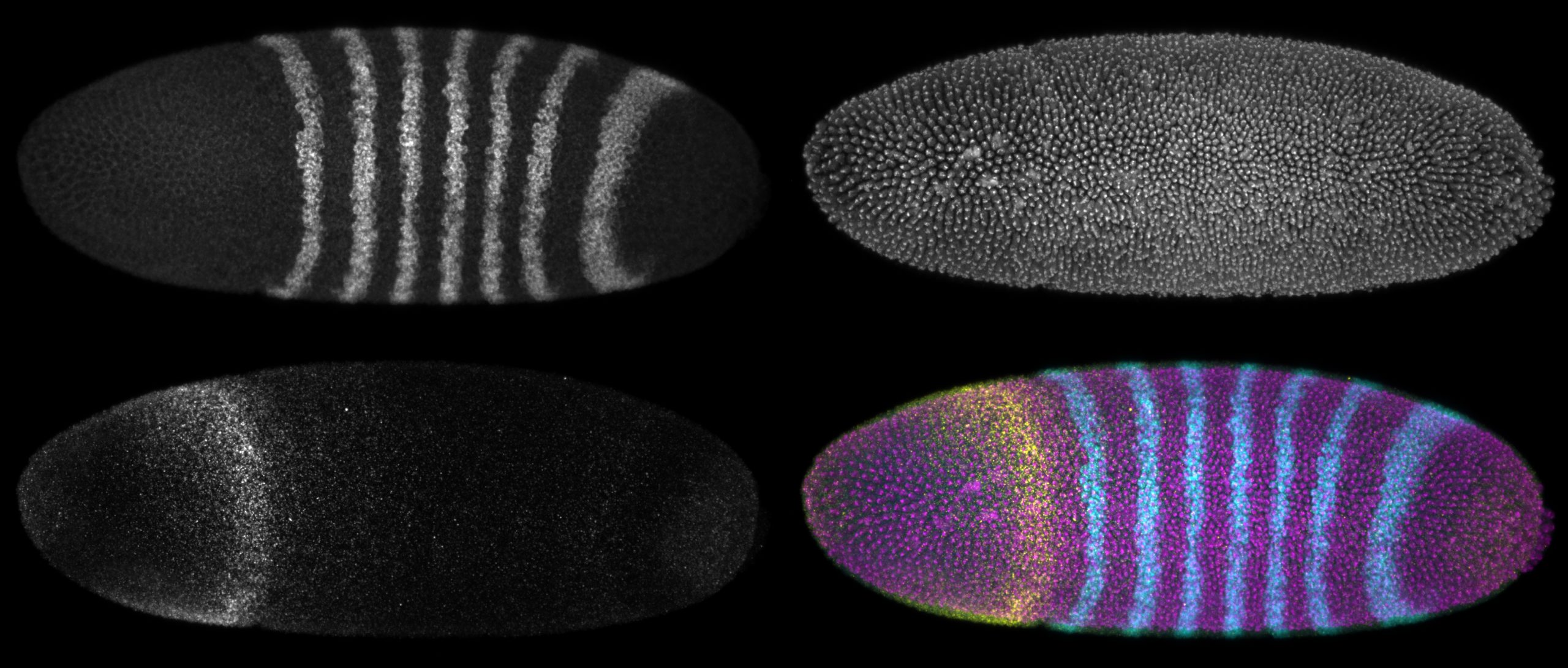

共焦点顕微鏡

特徴:焦点深度の深い、厚い検体を三次元的に観察できる

使い道:培養細胞や細胞診標本などの厚みのある標本の観察

電子顕微鏡一般の特徴は

- 分解能が高い(光学顕微鏡に比べ)

- 最大拡大倍率が100万倍

- ウイルスや原子が観察可能

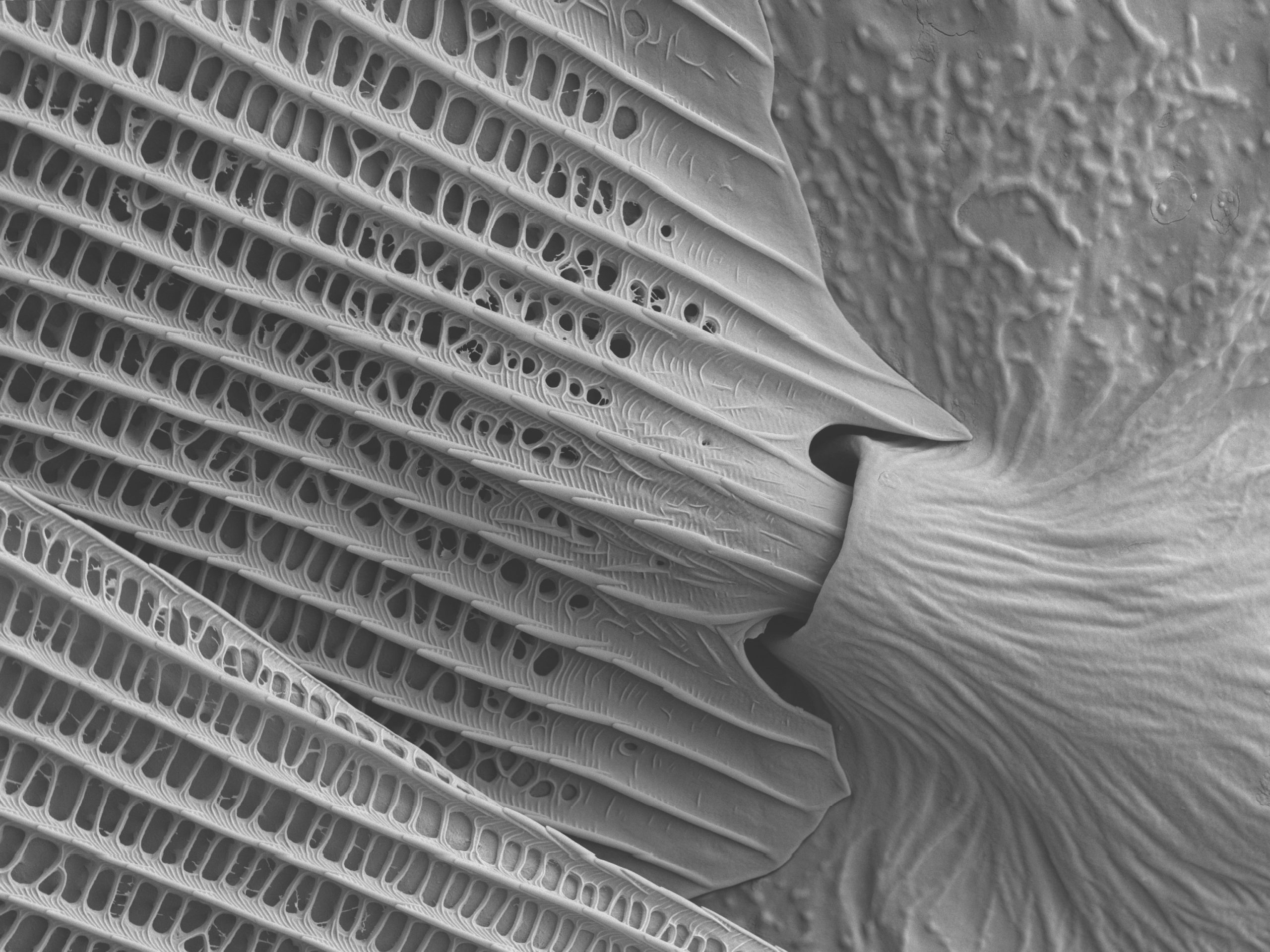

走査型電子顕微鏡

特徴:標本に電子を当て、反射した二次電子を利用し、標本の表面構造などが立体的に観察できる

使い道:微細器官の構造表面の観察

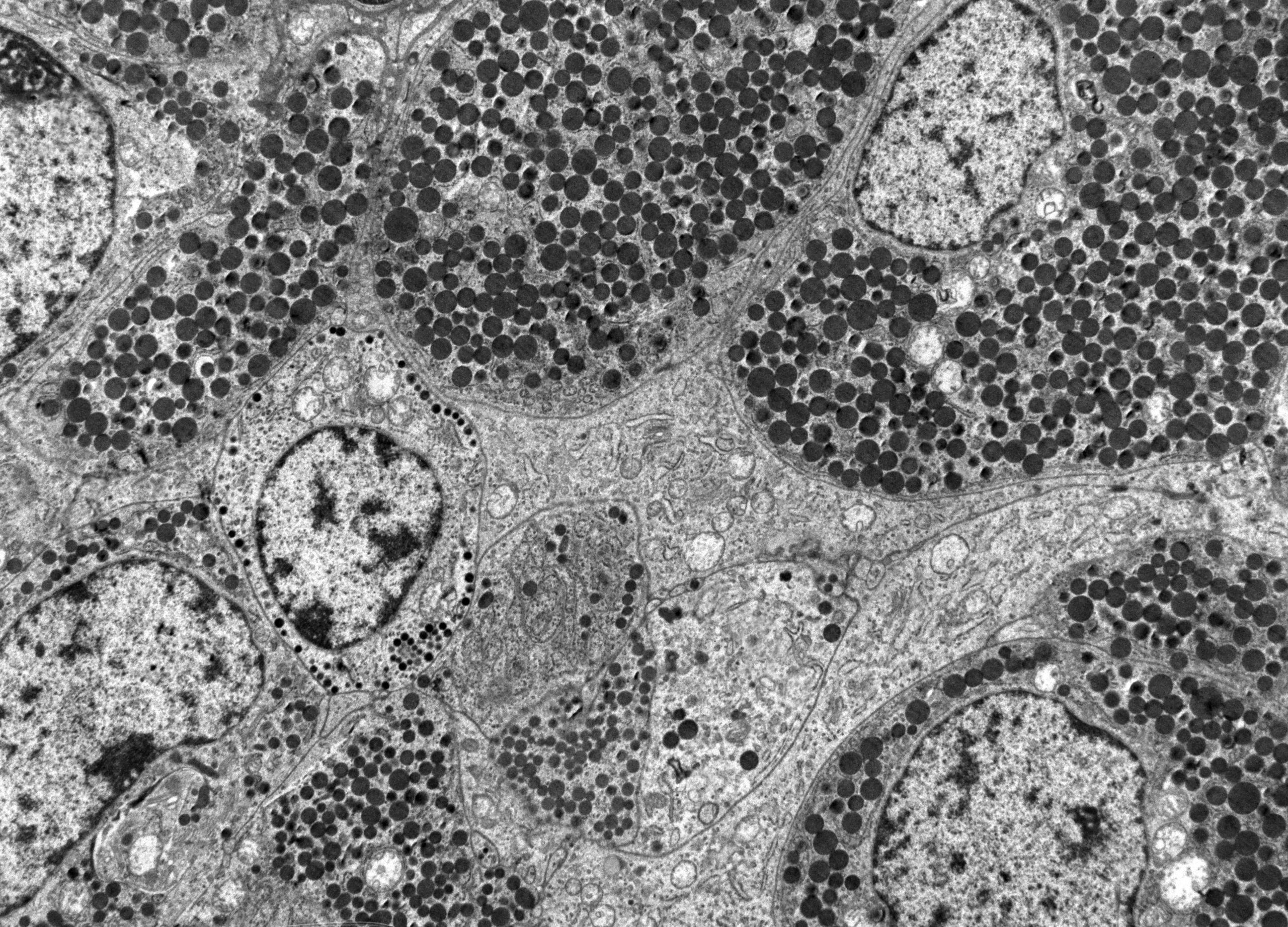

透過型電子顕微鏡

特徴:超薄切を行った標本に電子を当て、透過した電子を利用し、分解能の高い観察ができる

使い道:神経内分泌顆粒など微細構造の観察

問題解説 技術-1【第52回細胞検査士認定試験 一次筆記試験】

1.次のうち正しいものはどれですか。

A.光学顕微鏡ではウイルスの観察が可能である 1. A, B

B.電子顕微鏡の拡大限度は1000倍程度である 2. A, E

C.蛍光顕微鏡は複屈折性のある物質を観察するのに適している 3. B, C

D.蛍光顕微鏡はFISHの判定に用いられる 4. C, D

E.位相差顕微鏡は培養細胞を無染色状態で観察できる 5. D, E

この問題は、

各顕微鏡の特徴を整理しておけば

問題なく正答できるでしょう。

選択肢の中で、

A.光学顕微鏡ではウイルスの観察が可能である

は、光学顕微鏡の分解能や倍率ではウイルスは観察不可能のため、

誤った選択肢です。

B.電子顕微鏡の拡大限度は1000倍程度である

は、電子顕微鏡の拡大限度は100万倍程度のため、

誤った選択肢です。

C.蛍光顕微鏡は複屈折性のある物質を観察するのに適している

は、複屈折性のある物質の観察には偏光顕微鏡を用いるため、

誤った選択肢です。

下二つの選択肢は合っている選択肢となります。

まとめ:問題 技術-1【第52回細胞検査士認定試験 一次試験筆記】

今回は「第52回細胞検査士認定試験 一次試験筆記 問題 技術-1」についてまとめてきました。

今回は「第52回細胞検査士認定試験 一次試験筆記 問題 技術-1」についてまとめてきました。

おさらいします。

- 問題のテーマは「代表的な顕微鏡の種類と特徴」

- 過去10年間で複数回出題されているテーマです

- 顕微鏡についての知識は検査士に欠かせません

皆さんが、一次試験を無事突破することを願っています。