こんにちは、オダシ(@OdaCM_T)です。

普段は臨床検査・病理・細胞診関連の大学教員をしながら、医療系トピックや臨床検査、病理・細胞診、研究について書いています。

私は臨床検査技師の国家試験の勉強を最終学年の年明けから始め、無事に合格しました。

後輩たちから国家試験対策についてこんな質問がありました。

これらの疑問を解決します。

「臨床検査技師国家試験のオススメの勉強法」の

結論は、過去5年分の過去問の暗記ができれば十分です。

目次

臨床検査技師国家試験のオススメの勉強方法:時間がない場合

重ねて言いますが、結論として

国家試験対策としてオススメの勉強法は

過去5年分の過去問の暗記ができれば十分です。

特に受験年の年始から勉強する場合には、

過去問の消化を怠ってはいけません。

本来であれば、過去問の分析などをしたいところですが、

年始から始めた場合は、そんなことはいってられません。

とりあえず過去5年分の問題と解答は全て覚えてしまうくらいの意気込みで向かいましょう。

過去問5年分を用意します。

PDFファイルや印刷してもよいですが、

持ち運びや書き込みすることを考えると、

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 がおすすめです。

そのほか、おすすめの参考書は後ろで紹介します。

勉強の手順としては

1. 過去5年分の問題(1000問)を解きます。

※この時、完全にわかるものだけ解いて、

分からなかった問題は問題文と選択肢をしっかりと読みます。

2. 〇つけを行います。

※分かったつもりになった問題を探すことに注力してください。

※1.で分かったつもりになっていた問題をマーキングします。

3. 間違った問題の解説を読みます。

※2.でマーキングした問題の解説は特に熟読します。

4. 1.で分かり、2.の〇つけで合っていたもの以外の問題を解きなおします。

5. 2.に戻って同じように〇つけと解説の理解を行います。

6. 1.-5.を3回繰り返したら、もう一度過去問の5年分をはじめから解きます。

7. 6.までで過去問5年分(1000問)が完答できるようになったら、

さらに1年分の過去問を加えて繰り返します。

ここまでを繰り返し行えば120点には到達可能です。

できる限り1000問を解くサイクルを多くするように努めてください。

過去問の解説を読む際には、

どの記述が間違っているのか、精査して解きましょう。

選択肢を深堀することで、問題作成者の意図が読め、

ミスが起きにくくなり、得点が安定していきます。

臨床検査技師国家試験のオススメの勉強方法:時間がある場合

計画的に国家試験対策ができる時間がある場合は、過去問の分析から始めるのが良いです。

問題の出題範囲を把握する

臨床検査技師の国家試験を突破するには、試験の全体像を把握する必要があります。

臨床検査技師の国家試験は午前と午後の二部制です。

出題科目はどちらも同じです。

科目は10コで、合計200点の配点です。

- 臨床検査総論(20点)

- 臨床検査医学総論(10点)

- 臨床生理学(26点)

- 臨床化学(32点)

- 病理組織・細胞検査学(28点)

- 臨床血液学(18点)

- 臨床微生物学(22点)

- 臨床免疫学(22点)

- 公衆衛生学(10点)

- 医用工学(12点)

臨床検査技師の出題傾向は近年は大きな変化が見られず、おおよそ固定されています。

総論を除く、配点が20点以上の分野から攻めるのが良いと思います。

彼らは重点的にその分野を攻めるので、模試の点数が安定するのも早かった印象があります。

全体像が把握できたら、流しでいいので模試や過去問を軽く解いてみましょう。

私は細胞検査士養成課程にいたので、病理組織・細胞検査学と臨床血液学を重点的にやりました。

分野に優先順位をつける

問題の全体像が把握できたら、分野ごとの優先順位をつけていきましょう。

優先順位の付け方はいくつかあります。

以下、二つのパターンをお示ししますので、好みの方法でやってみてください。

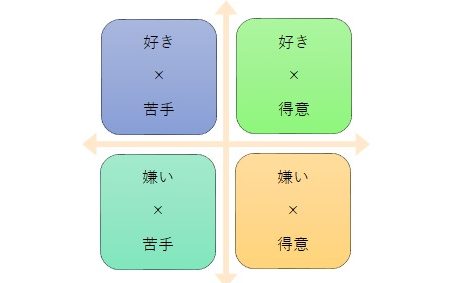

好き・嫌い、得意・不得意で分類する

一通り解き終われば、自分が好きな分野・得意分野と嫌いな分野・苦手分野が出てくると思います。

分野ごとにこのマトリクスを使って分類してみてください。

国家試験の試験日は決まっているので、勉強できる時間も限られます。

時間は十分にありますが、ここからは効率を高めていきます。

学生の疑問をもう一度振り返ってみましょう。

これに対しての私の回答はこうです。

更に解説しますと勉強する分野の優先順位は

-

好きな分野 × 苦手分野

-

好きな分野 × 得意分野

-

嫌いな分野 × 得意分野

-

嫌いな分野 × 苦手分野

です。

好きな分野は、とっかかりやすいため勉強のモチベーションが維持されます。

一方で、嫌いな分野は勉強するまでのハードルが数段高くなります。

よって限られた時間内で勉強するならば、好きな分野に注力する方が良いです。

さらに、好きな分野の中では、苦手分野→得意分野の順で勉強するのが良いです。

得意分野は比較的勉強にかける時間が短いですが、

苦手分野の勉強は時間が長くなりがちです。

勉強し始めの頃が、一番余裕をもって勉強に取り組めます。

時間をかけたことが精神的に重荷にならないようにするために最優先で取り組みましょう。

好きな分野のみで120点以上の得点が見込めれば、さらにその分野を深堀していきましょう。

ここまでの段階で、自分が120点まで何点足りないのか洗いだしてみましょう。

ここまで、存分に時間を投下した分、

ここから先は、勉強時間を短くしていくことに注力します。

基本的に嫌いな分野は、得意分野→苦手分野の順で勉強するのが良いです。好きな分野と逆です。

嫌いな分野は、とっかかりのハードルが高いため、少しでも短時間に勉強できる得意分野から手を付けましょう。

モチベーションの維持は難しいから、嫌いな分野のハードルを下げてみることも大切です。

好きな分野と嫌いな分野を関連付けてしまえば、嫌いな分野を勉強する量を軽減できます。

自分の好きな分野から裾野を広げていきましょう。

問題の難易度で分類する。【裏技的】

この方法は、分野に好き・嫌い、得意・不得意があっても関係なく使える裏技的な方法です。

この方法では、難易度を以下の三段階に分類します。

- A:多くの受験者が解答可能、基礎問題

- B:半分の受験者が解答可能、応用問題

- C:大半の受験者が間違う、発展問題

A、B、Cに分類された問題は試験問題の中に6:3:1くらいの割合で含まれています。

臨床検査技師国家試験では200点満点ですから、だいたいAが120問、Bが60問、Cが20問くらいあります。

この中でAの正答率が85%、Bの正答率が50%、Cの正答率が0%でも合計で、132点になり十分合格可能であり、基礎が非常に重要です。

そのため、計画的に勉強時間が取れる場合には、初めのうちに徹底した基礎固めを行うことで、国家試験突破率が飛躍的に高まります。

難易度の分類については、みなさんが個人でやるのもよいですし、参考としては公表されている得点率、参考書としては後ろで挙げている臨床検査技師国家試験問題注解 2023年版なども有用です。

この方法は、国家試験のみならず多くの試験で使えるので上手に使って、勉強を楽にしてほしいと思います。

臨床検査技師国家試験向けオススメの参考書

先に挙げた勉強法を実行するに際しての、

国家試験対策でオススメの参考書は以下の2冊です。

オススメの理由を説明します。

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 2023年版

過去5年分の国家試験の問題と、解答と解説をまとめているものです。

値段も手ごろで、最近の出題傾向を把握するためには最適の1冊です。

問題集としては薄めですが、必要な情報がまとまっています。

ページの半分に問題、半分に解説という配置のため、過去問ノートとして書き込みをできる点もメリットです。

私が国家試験を1か月でパスしたときには、この参考書をメインに使っていました。

夏から秋にかけて発売されるので、前年度用のものを買ってもよいと思います。

臨床検査技師国家試験問題注解 2023年版

これは、過去5年分の問題に加え、類題や重複問題、オリジナル予想問題をまとめている問題集です。

問題ごとに難易度が設定されていることもうれしいポイントです。

やや値段は高いですが、得意分野の得点率を上げるためには重宝します。

まとめ

今回は「臨床検査技師国家試験のオススメの勉強法」についてまとめてきました。

おさらいします。

まずは過去問から手をつけましょう。

時間に余裕がある場合には

- 問題の出題範囲を把握する

- 分野に優先順位をつける

- 好き・嫌い、得意・不得意で順位付け

- 難易度ごとで順位付け

がおすすめです。

皆さんが、国家試験を無事突破することを願っています。